善五郎家

奈良の西ノ京で、春日大社の供御器や火鉢等を作る土器師(かわらけし)。

姓を西村。時の茶人で、千利休の師でもあった武野紹鴎の依頼により、土風炉を作ったことから

善五郎家の歴史は始まる。

後の土風炉につながる技法を有していた初代 善五郎(宗禅)に、武野紹鷗から茶の湯で

湯を沸かすための新たな道具を依頼され、形に工夫を凝らして作られたのが土風炉である。

奈良から大坂の堺、そして京都へと茶の湯文化の中心とともに居を移り、

そこにいる茶人のそばで仕事をしていくこととなる。

奈良の西ノ京で、春日大社の供御器や火鉢等を作る土器師(かわらけし)。姓を西村。時の茶人で、千利休の師でもあった武野紹鷗の依頼により、土風炉を作ったことから善五郎家の歴史は始まる。

後の土風炉につながる技法を有していた初代 善五郎(宗禅)に、武野紹鴎から茶の湯で湯を沸かすための新たな道具を依頼され、形に工夫を凝らして作られたのが土風炉である。

奈良から大坂の堺、そして京都へと茶の湯文化の中心とともに居を移り、そこにいる茶人のそばで仕事をしていくこととなる。

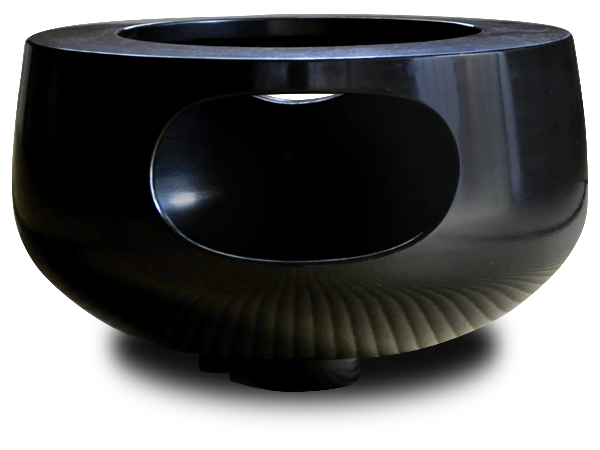

透木釜風炉

初代 善五郎から土風炉制作を生業とし、代々つづいた当家も、

十代 善五郎(了全)の頃には経済的な困窮と、天明の大火(1788年)による

家財一切の損失により、家の存続の危機に面した。

千家、久田家、三井家、樂家をはじめ、多くの方の支援を受け、

土風炉のみならず茶陶制作も行うことで、家を繋ぐことができた。

さらに十一代 善五郎(保全)は、表千家十代 吸江斎が紀州徳川家に

出府せられるおり(文政10年 1827年)、同行し、偕楽園御庭焼の制作を担った。

そのおり紀州藩主 徳川治宝より「河濱支流」の金印と「永樂」の銀印を賜り、

以降「永樂」の印を作品ならびに箱に使う事となる。

ただし拝領後も土風炉には「永樂」の印を使うことはなく、

陶磁器にのみ使う。

明治以降は姓も永樂とする。

初代 善五郎から土風炉制作を生業とし、代々つづいた当家も、十代 善五郎(了全)の頃には経済的な困窮と、天明の大火(1788年)による家財一切の損失により、家の存続の危機に面した。

千家、久田家、三井家、樂家をはじめ、多くの方の支援を受け、土風炉のみならず茶陶制作も行うことで、家を繋ぐことができた。

さらに十一代 善五郎(保全)は、表千家十代 吸江斎が紀州徳川家に出府せられるおり(文政10年 1827年)、同行し、偕楽園御庭焼の制作を担った。そのおり紀州藩主 徳川治宝より「河濱支流」の金印と「永樂」の銀印を賜り、以降「永樂」の印を作品ならびに箱に使う事となる。ただし拝領後も土風炉には「永樂」の印を使うことはなく、

陶磁器にのみ使う。

明治以降は姓も

永樂とする。

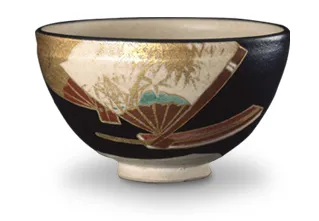

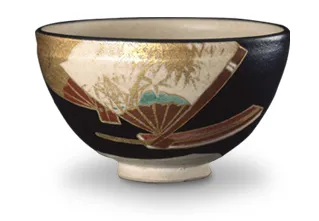

金襴手葵御紋茶碗 十一代 保全

金襴手葵御紋茶碗

十一代 保全

土風炉制作は、初代善五郎から数え

約300年後の十二代 善五郎 (和全) までは作られていたが、

次第に制作されることもなく、今日まで続く色絵、染付、金襴手、交趾などの

茶陶制作が当家の生業となる。

土風炉制作は、初代善五郎から数え、約300年後の十二代 善五郎 (和全) までは作られていたが、次第に制作されることもなく、今日まで続く色絵、染付、金襴手、交趾などの茶陶制作が当家の生業となる。

菊置上香合 十一代 保全

善五郎家 代々

代々

土風炉師 初代 〜 十代 (西村姓)

sozen 〜1558

宗禅

初代 善五郎

奈良の西ノ京の土器師。

武野紹鷗の指導により茶の湯で用いる土風炉を作り出す。

sozen 〜1594

宗善

二代 善五郎

この頃堺へ移住。

小雲龍釜風炉 二代 宗善

小雲龍釜風炉 二代 宗善

sozen 〜1623

宗全

三代 善五郎

大丸釜風炉 三代 宗全

九代までこの印をを押す。

宗旦在世期。京都に移住。

大丸釜風炉 三代 宗全

この印を押す。宗旦在世期。

京都に移住。

soun 〜1654

宗雲

四代 善五郎

sosen 〜1697

宗筌

五代 善五郎

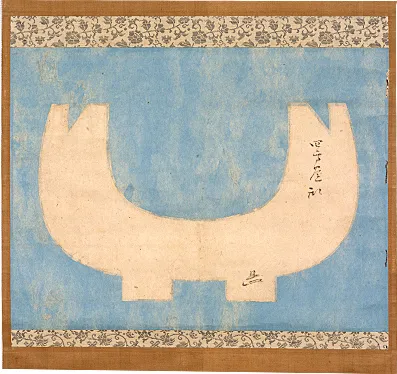

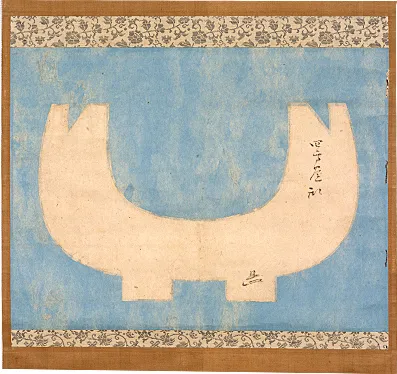

元伯土風炉切形

元伯土風炉切形

sotei 〜1741

宗貞

六代 善五郎

達磨堂釜風炉 六代 宗貞

達磨堂釜風炉 六代 宗貞

sojun 〜1744

宗順

七代 善五郎

soen 〜1769

宗圓

八代 善五郎

sogon 〜1779

宗巌

九代 善五郎

鬼面瓦焼香合 九代 宗巌

ryozen 〜1841

了全

十代 善五郎

家伝来の諸記録ならびに宗全印章を失う。

千家、久田家、三井家、樂家などの支援により家を復興。

また土風炉のみならず茶陶制作もはじめる。

紹鷗風炉 十代 了全

紹鷗風炉 十代 了全

紫交趾鳳凰風炉 十代 了全

十一代 〜 十八代 (永樂姓)

hozen 〜1855

保全

十一代 善五郎

行う。徳川治宝侯から「河濱支流」の金印と「永樂」の銀印を賜う。

以降「永樂」の印を用いる。

交趾牡丹水指

十一代 保全

交趾牡丹水指 十一代 保全

染付、金襴手、交趾、色絵、

高麗写と様々な作風を完成させる。

呉須赤絵茶碗 十一代 保全

呉須赤絵茶碗

十一代 保全

染付、金襴手、交趾、色絵、

高麗写と様々な作風を完成させる。

wazen 〜1896

和全

十二代 善五郎

九谷や岡崎にも赴く。

神社仏閣での献茶や大寄せの茶会のための華やかな

茶道具を作り出す。

神社仏閣での献茶や大寄せの茶会のための華やかな茶道具を作り出す。

七宝文蟹絵茶碗 十二代 和全

老松茶碗 十二代 和全

七宝文蟹絵茶碗

十二代 和全

老松茶碗 十二代 和全

kaizen 〜1834

宗三郎回全

十三代 善五郎

二代に仕えた西山藤助(曲全)の2人を十三代に数えている。

塗師 佐野長寛の次男。

塗師 佐野長寛の

次男。

おむろ焼水指

宗三郎

おむろ焼水指 宗三郎

kyokuzen 〜1834

曲全

十三代 善五郎

二代に渡っての

職人。

kyokuzen 〜1834

曲全

十三代 善五郎

二代に渡っての

職人。

tokuzen 〜1909

得全

十四代 善五郎

多大なる影響を及ぼした。

牡丹絵茶碗 十四代 得全

牡丹絵茶碗 十四代 得全

ウィーン、フィラデルフィアやパリなどでの万国博覧会への

積極的な出品をするなど家の存続に邁進した。

myozen 〜1927

妙全(悠)

得全の室

時代が落ち着き茶道が隆盛すると時代に融合した作品を多く残した。

黒地扇面茶碗 得全室 妙全

黒地扇面茶碗 得全室 妙全

syozen 〜1932

正全

十五代 善五郎

布目色紙皿鶴松竹梅 十五代 正全

妙全を助けて家職に勤めた。

妙全を助けて家職に勤めた。

布目色紙皿鶴松竹梅

十五代 正全

sokuzen 〜1998

即全

十六代 善五郎

戦後の茶道界復興のなか

茶陶界の一翼を担う。

「源氏物語五十四帖」に

代表される歴代が用いてきた

あらゆる技法を用いた。

金砂子海松貝茶碗 十六代 即全

雪月花皆具 十六代 即全

戦後の茶道界復興のなか茶陶界の一翼を担う。

「源氏物語五十四帖」に代表される歴代が用いてきたあらゆる技法を用いた。

金砂子海松貝茶碗

十六代 即全

雪月花皆具 十六代 即全

jizen 1944〜

而全

十七代 善五郎

現代的な茶道のあり方に即した

茶陶を作り出した。

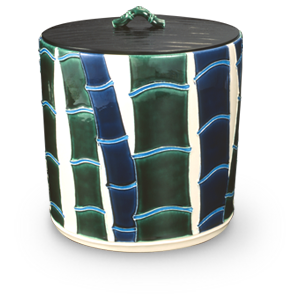

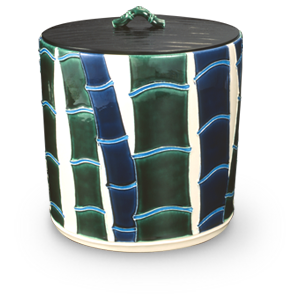

交趾竹水指 十七代 而全

兜(置物) 十七代 而全

交趾竹水指

十七代 而全

兜(置物) 十七代 而全