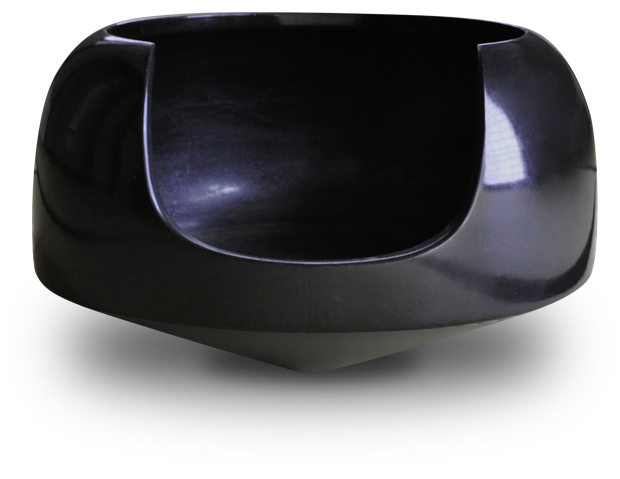

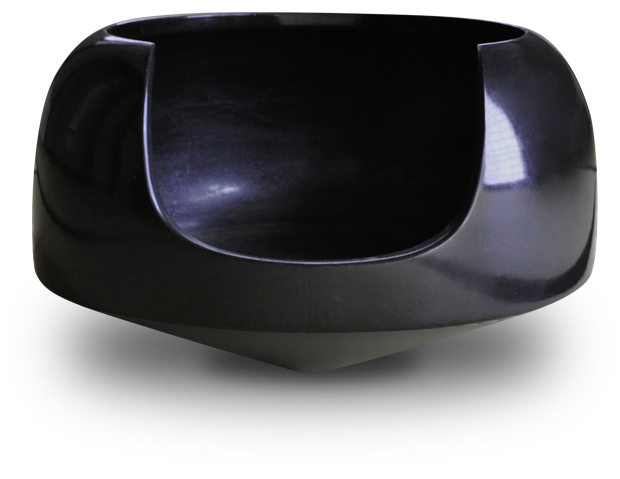

土風炉

道安形風炉 十一代 保全

土風炉とは土を磨き燻した風炉

風炉とは炭を入れ、釜を据え、湯を沸かす道具である

そもそも土を磨いてつくる技法は古代より、強度を上げ水に強くする工夫として

用いられてきた。縄文土器や埴輪などにも使われてきたプリミティブな技法であった。

丸形風炉 十代 了全

土風炉

道安形風炉 十一代 保全

土風炉とは土を磨き燻した風炉

風炉とは炭を入れ、

釜を据え、湯を沸かす道具である

そもそも土を磨いてつくる技法は古代より、強度を上げ水に強くする工夫として用いられてきた。縄文土器や埴輪などにも使われてきたプリミティブな技法であった。

丸形風炉 十代 了全

焼 物

焼 物

十代 了全以降、茶陶の制作もはじめる

十代 善五郎(了全)から始まる陶磁器制作は、低火度焼成の茶陶から

十一代 善五郎(保全)の高火度焼成の陶磁器制作により、一気に様々な作風を

生み出すことになる。

それは茶の湯の未来を見据えた善五郎家の転換でもあった。

十代 了全以降、

茶陶の制作もはじめる

十代 善五郎(了全)から始まる陶磁器制作は、低火度焼成の茶陶から十一代 善五郎(保全)の高火度焼成の陶磁器制作により、一気に様々な作風を生み出すことになる。

それは茶の湯の未来を見据えた善五郎家の転換でもあった。

善五郎家の技法の一端

紅白梅茶碗 十六代 即全

紅白梅茶碗

十六代 即全

上絵を施した陶器。

透明感ある絵の具や不透明な絵の具があり

また箔を用いるなど幅広い表現がある。

上絵を施した陶器。

透明感ある絵の具や不透明な絵の具があり、また箔を用いるなど幅広い表現がある。

色絵

IROE

金襴手

KINRANDE

金襴手八角大鉢 十二代 和全

磁器焼成後に赤や萌黄などの

上絵(不透明)を全体に施し、

その上から金(絵具または箔)で描きおこしたもの。

磁器焼成後に赤や萌黄などの上絵(不透明)を全体に施し、その上から金(絵具または箔)で描きおこしたもの。

祥瑞芋頭水指 十一代 保全

祥瑞芋頭水指

十一代 保全

本焼前(下絵付)の磁胎に

呉須と呼ばれる絵具を施していく。

本焼後は白地にブルーの

発色が美しい磁器。

本焼前(下絵付)の

磁胎に呉須と呼ばれる

絵具を施していく。

本焼後は白地にブルーの

発色が美しい磁器。

染付

SOMETSUKE

赤絵

AKAE

呉須赤絵魁鉢写 十一代 保全

ガサつく磁胎に化粧を重ね、

本焼後に赤を主調とした

自在な筆致で上絵が施された磁器。

ガサつく磁胎に化粧を重ね、本焼後に赤を主調とした自在な筆致で上絵が施された磁器。

鉄分を含んだ陶胎に

化粧が施され、鉄絵や

呉須で下絵が施された陶器。

唐草や格子文が見られる。

鉄分を含んだ陶胎に

化粧が施され、鉄絵

や呉須で下絵が施さ

れた陶器。

唐草や格子文が

見られる

宋胡録写 十一代 保全

宋胡録

SUNKOROKU

焼締後に器全体に低火度での

絵の具を施したもの。

青(緑)、黄、紫、紺、白などの

発色がある。

焼締後に器全体に

低火度での

絵の具を施したもの。

青(緑)、黄、紫、

紺、白などの

発色がある。

交趾

KOCHI

交趾瓢形振出 十代 了全

交趾瓢形振出

十代 了全

高麗写

KORAI-UTSUSHI

大徳寺呉器写 十一代 保全

唐物に対しての高麗物も

十二代 善五郎(保全)から手がける。

絵付けが無いものが主体。